Поставщикам подсанкционных заводов «закрывают» ГОЗ за срыв параллельного импорта

Поставка продукции ушедших из России компаний превращается в опасный бизнес: те, кто не справился, попадают в реестр недобросовестных поставщиков и теряют возможность участия в госконтрактах.

Не сложилось параллелей

Компания «Русимпорт», обещавшая поставить «Воткинскому заводу» металлорежущий инструмент ушедшей из России японской фирмы TUNGALOY, два года будет находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Законность принятого Федеральной антимонопольной службой (ФАС) решения 27 июня подтвердил Арбитражный суд Москвы. Решение не вступило в законную силу, у компании есть месяц на обжалование.

История эта в некотором роде показательна. «Воткинский завод» занимается производством ракетной техники, в частности, выпускает комплексы «Искандер-М». Есть у предприятия и гражданское производство, в номенклатуре - нефтегазовое оборудование, буровой инструмент, запорная арматура.

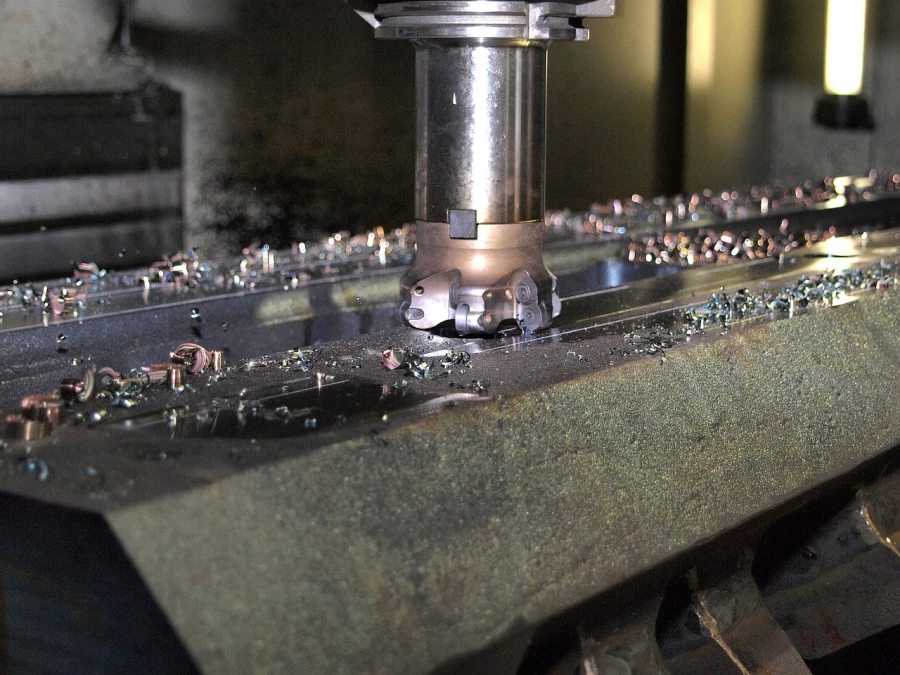

Под санкциями завод живет с лета 2022 года. В 2023-м предприятию потребовался металлорежущий инструмент. Завод разместил заявку в системе «АСТ ГОЗ» на 40 млн рублей. Откликнулась только ижевская компания «Русимпорт», с ней и заключили договор.

Предполагалось, что «Воткинский завод» будет направлять заявки на количество необходимого инструмента, а «Русимпорт» поставлять. Однако часть заказа предприятие так и не получило, например, у поставщика не оказалось фрезерных головок.

Японская компания TUNGALOY, которая когда-то активно поставляла свой инструмент на отечественные предприятия, в 2022 году ушла из России. Механизмы параллельных поставок, по утверждению «Русимпорта», не сработали из-за позиции правительства Японии, которое активно препятствует таким явлениям. Альтернатив фрезерным головкам японской фирмы на отечественном рынке и в дружественных странах нет. Кроме того, «Русимпорт» столкнулся с проблемами при переводе платежей в иностранные валюты.

«Воткинский завод» ждал почти год, затем расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в ФАС с жалобой на «Русимпорт», антимонопольное ведомство включило компанию в реестр недобросовестных.

Аргументы, что поставщик приложил все усилия, чтобы достать для предприятия необходимые детали, не убедили антимонопольное ведомство, а затем и суд. Действия «Русимпорта» квалифицированы как «существенное нарушение договора». Каким образом компания «Русимпорт» в дальнейшем намерена вести свою деятельность, неясно, на запрос Mashnews фирма не ответила.

В реестр недобросовестных попадают не только предприятия, которые непосредственно осуществляют поставки по параллельному импорту, но и фирмы, оказывающие посреднические и инжиниринговые услуги. Так, 2 июня по решению ФАС в реестр была включена компания «РТ-Инжиниринг», которая должна была поставить шлифовально-полировальные станки для нужд «ОДК-Сатурн» и провести пуск-наладку. Закупка происходила через российскую компанию «Апогей-Металл», но оказалось, что продукция не соответствует техзаданию. В таких случаях поставщик должен поменять товар на подходящий. Однако «РТ-Инжиниринг» не смог найти замену из-за санкций. В «Апогей-Металл» также развели руками — станков с нужными характеристиками, которые доступны для оперативного заказа и поставки, не нашлось. К слову, сама фирма «Апогей-Металл» тоже оказалась в реестре — за непоставку «Мосводоканалу» партии станков с ЧПУ. Попала в список и компания «Металл Индастри», которая не смогла поставить «Севмашу» иностранное оборудование ушедших из России компаний.

Сплошные риски

«По общему правилу, санкции и их последствия, включая изменение цен и проблематику параллельного импорта не относятся судебной практикой форс-мажору и не освобождают поставщика от ответственности по договору», - сообщил в беседе с Mashnews адвокат, Арутюн Саркисян. Эксперт отметил, что суды и антимонопольное ведомство исходят из того, что все риски и ограничения, как правило, были понятны сторонам до заключения договора.

Также Арутюн Саркисян обратил внимание на то, что риск попасть в реестр недобросовестных есть не только у поставщиков, которые работают по гособоронзаказу. В частности, эксперт привел пример с компанией «СТК Полюс», которая пыталась поставить для «Алросы» оборудование ушедших из России фирм Dinotec GmbH и SAN-PLUS extra. В итоге какие-то варианты нашлись, но они не подходили по срокам. «Алроса» отказалась ждать, и ее контрагента включили в реестр за нарушение условий договора.

Несмотря на то, что споров с ФАС о том, является ли компания недобросовестной, довольно много, по словам Арутюна Саркисяна, на уровне судебной практики при рассмотрении таких дел нет единого подхода. И в теории включение в реестр можно обжаловать. В качестве примера адвокат привел историю «НБ Транс Техкомплект», которая оспорила решение ФАС о включении в реестр из-за срыва поставки приборов для нужд «Оборонэнерго». Главным аргументом стали рост цен и отказ контрагентов поставлять необходимое оборудование. Правда, этот спор касался договора 2022 года, когда санкции только вводились и компании, предлагая свои услуги, реально не могли предположить, что скоро многие каналы поставок закроются.

«Суды зачастую исходят из того, что предпринимательская деятельность по своей природе сопряжена с рисками, и участник закупки, принимая на себя обязательства по государственному контракту, должен был предвидеть или учесть возможные трудности, в том числе связанные с геополитической ситуацией», - сказал Mashnews вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, замруководителя Федерального Центра Медиации, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. По словам собеседника редакции, как ФАС, так и суды придерживаются принципа строгого соблюдения условий государственных контрактов.

Пауза на два года

«Действующее законодательство не предусматривает «навечного» включения компаний в реестр недобросовестных поставщиков. Информация о компания исключается из реестра автоматически по истечении двух лет», - сообщил Mashnews адвокат Андрей Мисаров, управляющий партнер, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ». Соответственно, если попытки компаний через суд обжаловать попадание в «черный список», не увенчались успехом, то им придется подождать два года.

Само по себе нахождение в реестре недобросовестных для компании не означает прекращения деятельности. Однако для компании-поставщика это серьезный репутационный урон, кроме того, она отсекается от большинства закупок. Компании, разместившие заказ на торговых площадках, как правило указывают в требованиях к поставщику, что он не должен находиться в реестре недобросовестных. Для поставок в рамках гособоронзаказа это — обязательное требование. Поэтому даже если компания много лет работала на рынке и выполняла все свои обязательства, одна сорвавшаяся закупка зарубежной продукции может выбить ее из обоймы поставщиков по ГОЗ на два года.

«Реестр недобросовестных поставщиков - это расстрел для честного бизнеса, который не строит схем и подставных фирм, и при этом вообще не преграда для действительно нарушающих закон компаний - они прикрываются статусом локализованных предприятий и выходят на госзакупки через подставные фирмы-прокладки», - прокомментировал ситуацию в беседе с Mashnews Анатолий Семенов, председатель Ассоциации параллельного импорта.

Круговая ответственность

Примечательно, что сами предприятия-заказчики могут прекрасно понимать, что контрагент в глобальном смысле не виноват. Но они вынуждены обращаться в ФАС с жалобой и требовать включить компанию «черный список». Иногда такие истории попадают и в публичное поле. Например, в тексте решения Арбитражного суда Пензенской области о споре регионального ФАС с компанией «ВБТ», указано, что заказчик — АО «Радиозавод» - заявление о включении контрагента в реестр недобросовестных подал в исполнении 223 ФЗ и Единого положения о закупке госкорпорации «Ростех». Отдельно подчеркивается, что предприятие вынуждено было пожаловаться на контрагента, хотя сбой в его работе никак не повлиял на работу предприятия в том числе по ГОЗ.

Аналогичная система обращений действует при договорах, связанных с различными услугами и поставками товаров, в том числе и по параллельному импорту.

«Заказчик вынужден «нападать» на своего поставщика, чтобы не попасть под ответственность за срыв сроков», - пояснил Анатолий Семенов и подчеркнул, что исполнение обязательств по ГОЗ контролируется прокуратурой, а это «фактически обязывает заказчиков просуживать любой спорный вопрос по исполнению контрактов».

Саму систему, когда поставщики рискуют своим бизнесом, пытаясь добыть для стратегических предприятий необходимую продукцию, руководитель Ассоциации характеризует крайне негативно и связывает ее с позицией ФАС, которая, по словам собеседника редакции, во многом ориентируется на позицию Минпромторга, взявшего курс на технологический суверенитет любой ценой.

Анатолий Семенов воспринимает жесткие условия для компаний, поставляющих продукцию в рамках параллельного импорта, как некоторую борьбу с конкуренцией со стороны иностранной продукции, чтобы стимулировать заказчиков и поставщиков выбирать отечественное.

При этом в специализированных сегментах, например, комплектующих для станков определенной марки, аналогов может и не быть. Соответственно, для стратегического предприятия единственный канал получения нужной продукции — это фирма-поставщик, которая согласится на все риски и предпримет попытку все-таки достать изделия.

В том, что желающие будут, Анатолий Семенов не сомневается.

«В ситуации резкого сжатия частного сектора экономики и наличия платежеспособного спроса - большей частью в сфере ГОЗ - поставщики всегда найдутся», - уверен эксперт.

В ФАС на запрос Mashnews пока не ответили.

СПРАВКА MASHNEWS

- «Воткинский завод» - градообразующее предприятие города Воткинск в Удмуртии, свою историю ведет с 1759 года. Изначально специализировалось на выплавке якорей, судовых корпусов, мостов, с развитием железных дорог стало выпускать железнодорожную технику и оборудование. Сейчас «Воткинский завод» известен как производитель межконтитентальных ракет «Тополь-М», также предприятие выпускает оборудование для АЭС и предприятий нефтегазодобычи, режущий инструмент, оснастку. На заводе работают около 11 тысяч человек.