Ольга Квашенкина, SNDGlobal: «Доверие к российской электронике вне госзакупок пока еще низкое»

Правительство хочет, чтобы к 2030 году доля российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке выросла до 70%. О том, насколько эти планы реальны, почему Россия не сможет импортозаместить все виды чипов, но это не повод для беспокойства, нужно ли снижать требования к локализации электроники и станет ли рынок прозрачнее благодаря маркировке, Mashnews поговорил с основателем холдинга SNDGlobal Ольгой Квашенкиной.

Купить чипы у «Микрона» - почти нереально

- Три года назад Россия оказалась изолирована от многих мировых технологий. Насколько электронная промышленность была готова к этой ситуации? И в каких нишах мы сегодня наиболее конкурентоспособны?

- Отвечая на первую часть вопроса, скажу, что отрасль вообще не была готова к этому. Да, с 2014 года на нас уже были наложены санкции, при этом никто не ожидал настолько мощного и резкого давления со стороны иностранных компаний – в течение трех первых месяцев с начала СВО нас фактически отрезали от мира. Это касается и прекращения поставок импортной продукции в Россию, и отключения предприятий от платежной системы Swift. Мы, например, в 2022 году вели бизнес одновременно в РФ и Китае, и тоже пострадали, как и многие другие компании.

Если говорить о нашей конкурентоспособности в сфере электроники, то Россия, конечно, отстает от мировых лидеров. Потому что на протяжении десятилетий после перестройки даже те предприятия, которые делали завершенный продукт для рынка, использовали иностранные комплектующие. И речь не только о компонентной базе, но и о крупных узлах, которые массово завозились из других стран.

- Понятно, что с советских времен мы утратили многие компетенции, и все сразу быстро не наверстать. Что сейчас должно быть в приоритете с точки зрения нужд производителей электроники?

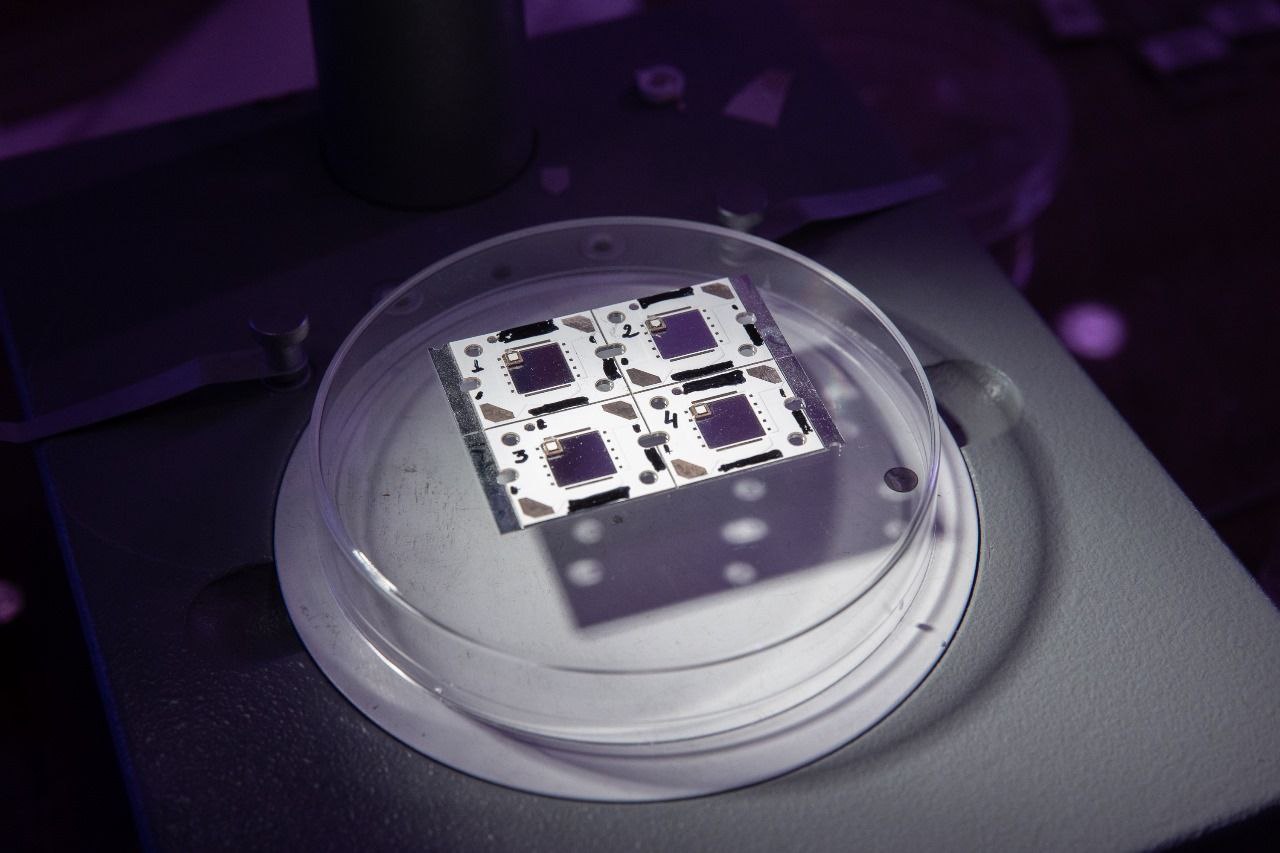

- В первую очередь, это чипы – «мозги» любого современного электронного прибора. Сегодня существует глобальная гонка за нанометрами, и ведущие мировые компании уже заявляют о готовности выпускать устройства на 10 и даже 4 нанометрах. Но нужно понимать, что огромному количеству электроники, в том числе критической инфраструктуре или телекоммуникационному оборудованию, вовсе не нужны такие чипы. Например, российское предприятие «Микрон» с успехом производит чипы на 100-120 нм. Сейчас тестируется 60- и 90-нанометровый диапазон. Поэтому, если мы говорим о технологическом лидерстве, то, конечно, наша страна еще далека от мировых держав. Но для обеспечения безопасности страны и удовлетворения наших потребностей нам вполне достаточно тех чипов, которые мы умеем производить.

- Становятся ли покупатели электроники в промышленном секторе лояльнее к российской продукции? Вне госзакупок насколько конкурентны сегодня отечественные производители?

- Очень хорошее уточнение про госзакупки. Потому что в этом секторе ситуация понятная – если ты отечественный производитель и состоишь в реестре Минпромторга, то твою продукцию покупают по умолчанию. Но в коммерческом сегменте рынка доверие к российскому производителю пока еще низкое. Причин две – недостаточное качество продукции, в сравнении с импортом, плюс слабый сервис.

Однако в прошлом году ситуация на рынке стала меняться, прежде всего в части обслуживания. Дистрибьюторские компании, которые до 2022 года занимались поставкой электронных приборов из-за рубежа, переключились на сотрудничество с отечественным производителем, добиваясь улучшения качества продукции и сервиса. В результате заводу-изготовителю не нужно повышать свои компетенции по взаимодействию с клиентом, а покупатель получает не только продукт, но и качественное обслуживание. И вот эта переориентация дистрибьюторов стимулирует рост интереса к отечественному производству. По нашей оценке, на рынке систем питания (где мы ведем одну из линий бизнеса) количество таких дистрибьюторских компаний, которые стали поставлять отечественные приборы вместо импортных и оказывать соответствующий сервис, выросло на 24% только за прошлый год.

- Производители практически любой российской промышленной продукции жалуются на то, что им трудно конкурировать с импортом. В электронике те же проблемы?

- Действительно, сложно конкурировать с продукцией, которая производится на иностранных заводах в гораздо больших объемах. Я говорю даже не про Китай. Возьмем, к примеру, Турцию, регион Среднего Востока – в этих странах, где электроника вроде бы не является суперразвитой отраслью, объемы ее выпуска кратно превышают производство на заводах РФ. А там, где выпускают больше, там и технологические процессы, и качество, и промышленный дизайн лучше.

Однако с 2022 года многие мировые бренды ушли, а от тех игроков, что присутствуют на рынке, клиент часто уже и не требует очень высокого качества продукции. При этом нашим заводам поступает достаточно много запросов на контрактную разработку на аутсорсе (наш холдинг тоже работает в этом направлении) – либо на реинжиниринг иностранных изделий, либо на совершенствование своей продукции по образу и подобию импортного. То есть отечественный производитель уже стал задумываться об увеличении качества продукта и доведении этого качества до конкурентного уровня.

- Насколько загружены сегодня российские производители электроники, в каких сегментах спрос максимален?

- У нас есть данные только по тем направлениям, в которых мы работаем – это системы электропитания разного типа и материалы для электроники. Ощущение такое, что все заводы загружены не на 100%, а на 200%. Потому что настолько объемные ниши освободились, такой ужасающе колоссальный процент иностранной продукции ранее использовался в разных сегментах отрасли, что когда в 2022 году импорт перестал к нам поставляться, моментально на отечественных производителей обрушились тонны заказов. Почему я и говорю, что современный клиент уже не очень смотрит на качество продукции и зачастую ему приходится брать то, что есть.

Если говорить о сегментации, спрос выше там, где было больше импорта. Это все те же чипы – наши немногочисленные заводы, которые их делают, загружены заказами на многие годы вперед и приоритет отдают госзаказам. Например, взять у «Микрона» чипы для нашего прибора – почти нереально.

Также это все, что касается телекоммуникационного оборудования. Там, где есть производство каких-то элементов оборудования связи, тоже наблюдается огромный перегруз, потому что в этом сегменте около 90% всегда закрывал импорт. Как будто только в 2022 году пришло осознание того, что вся связь, используемая внутри РФ, включая и контур безопасности нашей страны, базируется на иностранном оборудовании.

- Если у нас так выросла потребность в отечественной электронике, почему не спешат появляться новые производства – в тех количествах, которые нужны рынку?

- Ответ прост: емкость рынка, при которой окупались бы

вложения в новые проекты, в нашей стране недостаточна. Другими словами, бизнесу

нужно больше запросов и больше клиентов. Если компания планирует работать на

мировом рынке или хотя бы в нескольких странах, ее вложения в производственный

цикл, особенно если это не расширение мощностей, а производство с нуля,

окупаются в каком-то зримом горизонте. Для телекоммуникационного оборудования

это 3-5 лет, для более высокотехнологичных областей – от 7 до 15 лет. Но если

вы строите завод по производству электронных приборов и рассчитываете торговать

только в России, вы никогда не окупите эти вложения. Просто потому, что

российский рынок сильно ограничен, несмотря на колоссальный спрос. А выход на

иностранные рынки усложнен – и санкционным давлением, и сложными международными

требованиями. Зачастую продукция просто запрещена к экспорту российской

стороной – например, это касается лазерного оборудования, вакуумных станций и

другого сложного оборудования, которое с 2023 года нельзя продавать за границу.

И какой смысл компании вкладываться в расширение производства, если продавать

на экспорт нельзя, а российский рынок слишком маленький?

Маркировка не помогает «следить» за изделием

- Сегодня много обсуждают «отечественность» российской электроники, которая на деле «напичкана» китайскими компонентами. Как стимулировать производителей повышать реальную локализацию своих изделий? Какие компоненты заместить в ближайшее время не удастся?

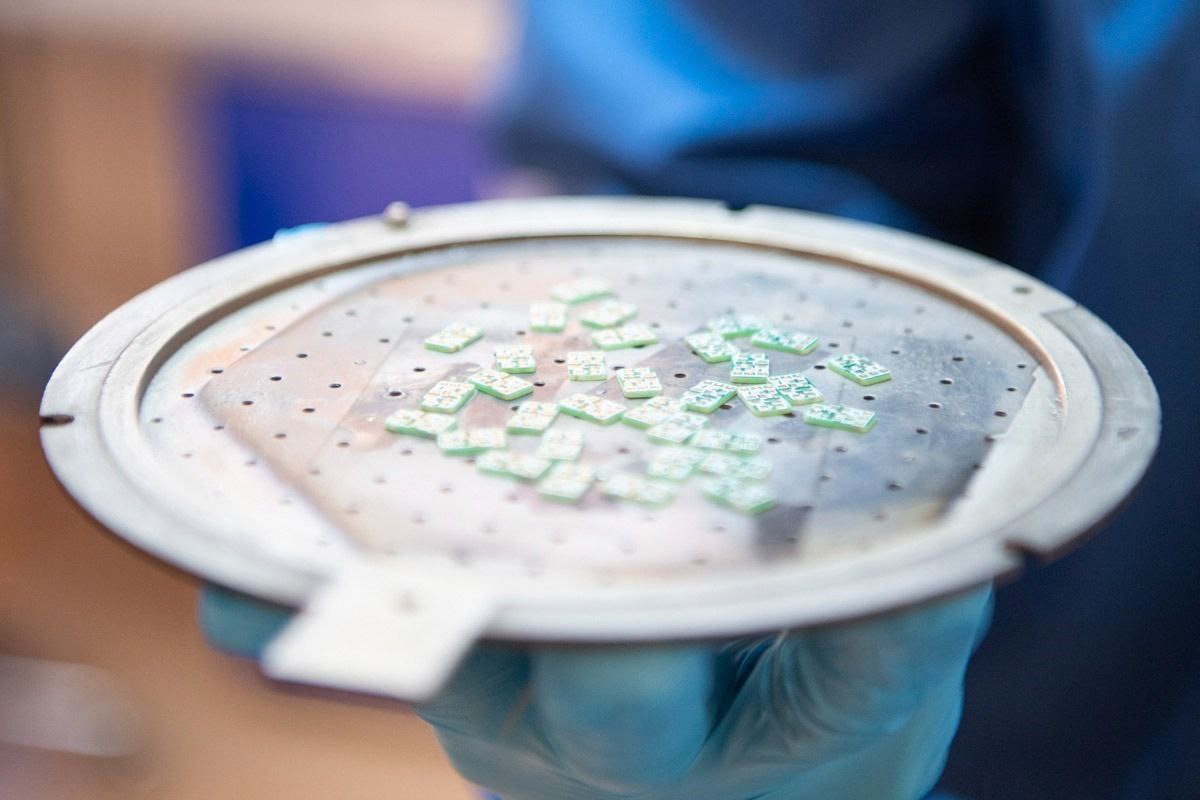

- Однозначно не получится быстро заместить все те же чипы. Потому как с понижением размерного уровня технологических процессов усложняется вся технология производства. Увеличивается количество технологических операций и переделов. Мировые компании, которые сегодня работают на наноразмерном уровне ниже 10 нм, десятилетиями вкладывали миллиарды долларов в технологии. У наших компаний даже близко нет ни этого времени, ни этих денег. Поэтому мы, конечно, будем идти в сторону увеличения выпуска чипов, но скорее всего это будет стратегия по увеличению объема существующих размерных позиций, но не уход в более низкоразмерные позиции. А значит, все чипы ниже 60 нм, вероятно, будут иностранными – мы это не заместим. Если только какая-то компания не договорится о том, чтобы полностью перенести технологию на российскую территорию.

Теперь о том, произойдет ли замена азиатских комплектующих на отечественные. В тех областях, где спрос настолько высок, что он окупит производство, скорее всего да – это, прежде всего, крупные комплектующие. Например, в нашей области это источники питания: они не запрещены для экспорта, есть хорошие перспективы реализации и на внутреннем рынке, и в тех же странах СНГ. Но по более сложным высокотехнологичным компонентам есть вопросы в объемах рынка сбыта.

- В России продолжается эксперимент по маркировке электроники. Способна ли она сделать рынок прозрачнее, в том числе с точки зрения использования отечественных компонентов? По-вашему, это благо или обуза для отрасли?

- Тезис первый: маркировка – это, конечно же, нагрузка на производителя. Вопрос, насколько она большая. Ответ – это зависит от соотношения вложений компании в маркировку и получаемого дохода от внедрения этой процедуры. Есть сегменты отрасли, где маркировка идет в плюс предприятию. Напомню, что с помощью маркировки мы фактически доказываем, что наши приборы или комплектующие – отечественные, потому что можно отследить, из чего они сделаны. Но есть сегменты, в которых это не окупается.

Второй момент – это взаимодействие с государством. Если бизнес планирует работать с госпредприятиями, у которых есть ограничения на закупку неотечественного, то маркировка косвенно увеличивает спрос. Но если мы говорим о коммерческом развитии компании (например, она планирует 60-70% своей продукции экспортировать), маркировка для нее – это дополнительная нагрузка.

Что касается прозрачности, то сегодня до сих пор нет единой системы отслеживания, которая бы контролировала весь путь комплектующих и компонентной базы, степень отечественности каждого прибора. Эту информацию сейчас формирует сам производитель, когда маркирует продукцию и ставит ее в реестр, предоставляя соответствующие документы. Возможно, в скором времени появится цифровая платформа, где будут аккумулироваться данные о каждом изделии и его составляющих, которые в любой момент будут доступны покупателю. Но сейчас этого нет.

- В перспективе маркировка будет играть свою роль в повышении эффективности переработки и утилизации лома электронной продукции. Сейчас эта работа пока находится в зачаточном состоянии. Как бизнесу и государству двигаться в этом направлении?

- Тема очень важная и интересная, но она находится даже не в зачаточном, а в состоянии разговора о зачатии. То есть еще нет инициатив, которые на серьезном уровне обсуждались бы отраслевыми министерствами и экспертным сообществом. Это частные проекты единичных компаний, занимающихся утилизацией на уровне бизнеса. Это действительно тренд, но тренд будущего, для нашей страны – далекого будущего. Опять же потому, что объемы электронного лома в России еще сравнительно малы. В западных странах, гигантах производства электроники, утилизация – это уже проблема.

- Главное, чтобы, откладывая решение этого вопроса, мы опять не отстали критично от других стран…

- Да, тем более, что карбоновую повестку никто не отменял.

После событий 2022 года она немного отошла на второй план, но история

экологичного производства, утилизации и т.д. все равно остается актуальной.

Вероятно, в ближайшее время нам предстоит к ней вернуться и начать действовать

очень быстро.

Российские банки живут в парадигме «сумочного» производства

- В начале апреля стало известно, что Правительство хочет обязать госзаказчиков закупать электронику по 100% предоплате. Почему это так важно для предприятий-изготовителей?

- Если производитель не берет аванса с покупателя, фактически он замораживает свои оборотные средства. То есть он должен потратить деньги на производство какой-то продукции, отгрузить партию, и только потом ему это компенсируется с какой-то прибылью. Далеко не все предприятия способны «потянуть» работу без предоплаты. Малый и средний бизнес точно не могут. Выйти из ситуации помогает кредитование, и во всем мире этот треугольник «покупатель- производитель-банк» - прибыльный для всех его участников.

Но в России кредитование технологических производств в секторе малого и среднего бизнеса практически отсутствует. Скажем так – если вы выпекаете булочки на углу, вас легко профинансировать, но если вы производите источники питания, при этом являетесь малым бизнесом с выручкой до 200-300 млн рублей, которая классически для нашей отрасли имеет «рваный» характер, то не существует кредитных программ, по которым вы пройдете метрики безопасности банка. Они у нас другие, нежели в Азии или Европе. И это наша боль.

В мире есть отдельные метрики оценки надежности именно технологических бизнесов – когда не сумки шьют, а производят высокотехнологическую продукцию, что сложнее и дольше. Но у нас банки не используют эти подходы к оценке надежности, у нас банковский бизнес живет в парадигме оценок надежности условного «сумочного производства» - где и производство, и сбыт мало чем отличаются по своей финансовой структуре от выпекания булочек на углу улицы. Потому классический мировой треугольник, способный обеспечить развитие технологий («покупатель-производитель-банк»), в нашей стране для технологического частного бизнеса не существует.

Вторая проблема – это сам покупатель (для нашей отрасли на 73% это крупные государственные предприятия), который категорически отказывается вносить полную предоплату из недоверия к поставщику. Это уже «отголоски» советского прошлого, когда любой бизнес считался вне закона и приравнивался к мошенничеству.

Если же удастся реализовать инициативу о 100% предоплате, гораздо большее количество компаний смогут заниматься выпуском электроники, и ее объемы на рынке увеличатся. То есть те малые и средние предприятия, которые не могли брать крупные заказы, потому что не имели возможности заморозить несколько десятков миллионов рублей оборотных средств в моменте, смогут производить качественную продукцию для покупателя, потому что он ее проавансировал. Покупатель в каком-то смысле становится кредитующей организацией.

Если мы хотим подключить к производственной цепочке компании малого и среднего бизнеса – в этих сегментах очень нужно 100% авансирование. Главное, чтобы не получилось, как с субсидированием и некоторыми кредитными программами, когда регламентируется, что в какой-тот сегмент будут направлены деньги, но критерии отбора получателей средств ставятся такие, что претендовать на поддержку могут только миллиардные компании.

- Вы упомянули о ментальном недоверии потребителей к поставщикам. Вообще растет ли число добросовестных отечественных производителей электроники на российском рынке? Или доля некачественной продукции все еще довольно высока?

- Тут надо уточнить, что неудовлетворительное качество продукции не всегда связано с недобросовестностью поставщиков. Если какие-то компании в какой-то момент не дотягивали до уровня европейских и американских коллег, на то есть объективные причины – недофинансирование производства, отсутствие средств на науку для технологического совершенствования продуктов, отсутствие культуры качества, которая была полностью уничтожена в 1990-е годы и так далее.

Что касается качества, то, конечно, оно растет. Компании

начинают выходить со своей продукцией на международные рынки – как минимум, в

страны СНГ. Сейчас очень перспективны в этом плане Узбекистан, Киргизия,

Казахстан. А на этих рынках работают и другие иностранные компании, поэтому

отечественным производителям нужно быть конкурентоспособными.

Китайские кадры – дорогое удовольствие

- Вы не раз говорили о том, что главная «боль» электронной промышленности в России – дефицит кадров и несоответствие квалификации выпускников вузов реальным требованиям компаний. Вы знакомы с опытом других стран – как там решается эта проблема?

- Кадры – это действительно боль, и корни этой боли – образование, жесточайший разрыв между образовательными программами наших вузов и реальными технологическими переделами. Начиная с третьего курса у студентов начинаются узкие профили, и там, к великому сожалению, сами программы и компетенции преподавателей невероятно отстают от того, что происходит на производствах даже в России (а мы, напомню, в свою очередь сильно отстаем от мирового уровня!). Да, есть специалисты, у которых либо свои компании, либо они работают по совместительству на каких-то предприятиях и, что называется, «руками трогают» технологии. Но таких преподавателей единицы. Соответственно, и кадры, которые выходят из стен вузов, не соответствуют ожиданиям промышленного бизнеса.

Для ликвидации этой проблемы компании начинают обучение на своей базе – причем, не только студентов, но и самих преподавателей.

Что касается опыта, то в Китае учебные заведения никогда не отрывались от реального сектора экономики. Наша компания работает в КНР, в том числе с китайскими вузами, и мы пытаемся этот опыт перенести на Россию. Хотя и не все получается.

- А удается ли привлекать китайских специалистов для работы в России?

- Нет, потому что иностранные кадры стоят в 2-3 раза дороже российских. Стандартная зарплата инженера в Поднебесной вдвое выше, чем у его коллег в РФ, поэтому для российского предприятия иметь «на борту» китайских специалистов дорого. Наш бизнес, сфокусированный в Китае, ориентирован исключительно на местный рынок – это замкнутый бизнес-цикл внутри КНР. И мы пока не планируем это менять.

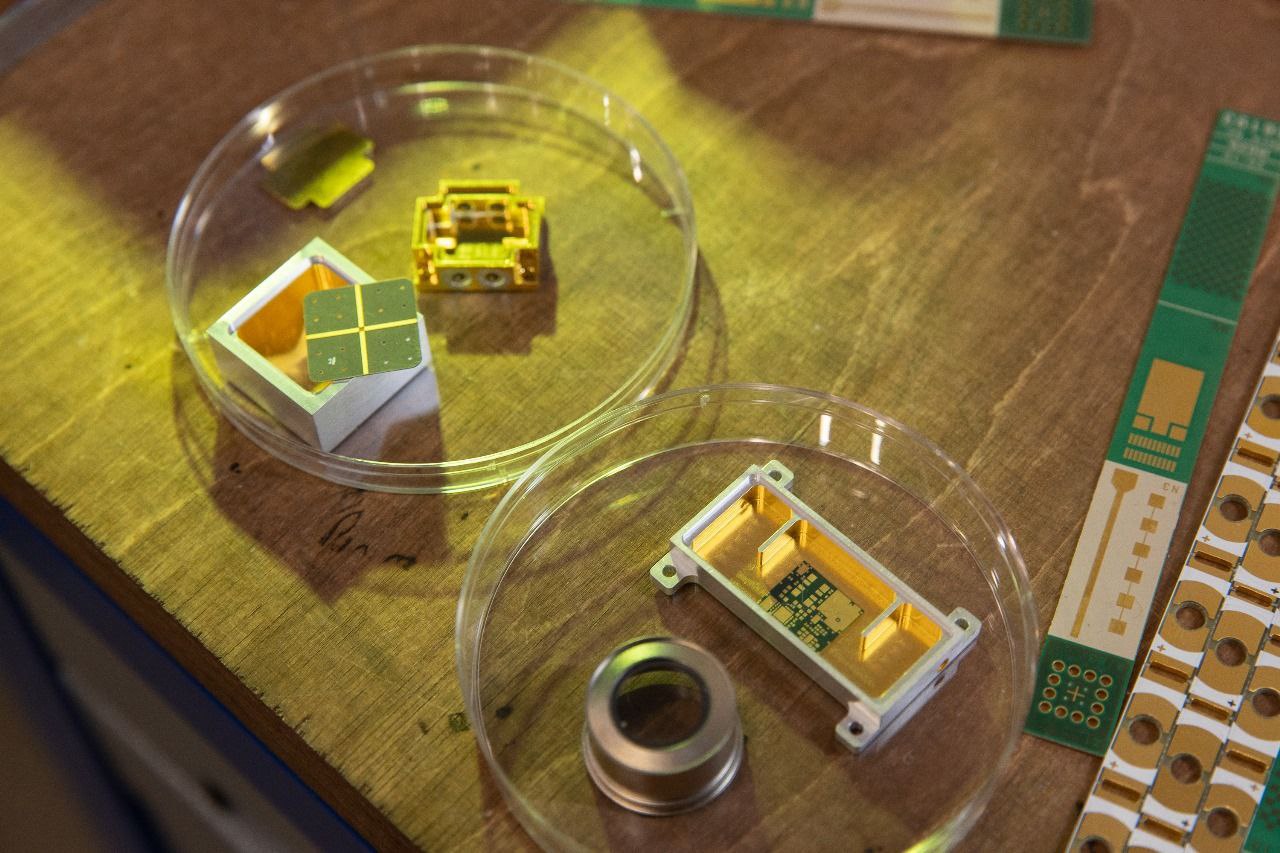

- В феврале этого года SNDGlobal запустил собственный R&D-центр (центр исследований и разработок – прим. ред.) в Китае, в городе Уси. Сколько стоило его открытие, и чем будут заниматься сотрудники? Есть ли в планах создание подобных центров в других странах?

- R&D-центр в Китае создан в рамках одного из бизнес-направлений нашего китайского бизнес-контура – по разработке и производству новых материалов для монтажа электроники. Мы получали от китайских заказчиков большое количество запросов на внедрение нашей инновационной технологии (в России она известна как «умная фольга»), а также на контрактную разработку систем оптимизации производства электроники. Поэтому было решено открыть R&D-центр в КНР, оснастив его необходимым оборудованием, чтобы расширять аудиторию потребителей нашей продукции в этой стране. Запуск центра обошелся в более чем $2 млн., но на этом вложения не заканчиваются, развитие будет продолжено.

Кроме России и Китая, мы пока опосредованно работаем также с

Южной Кореей и Индией, но в ближайшие два года не планируем открывать там

представительства. В РФ такой проект также не будет рентабельным – из-за

микроскопического рынка. Если в КНР окупаемость R&D-центра составит 12-18

месяцев, то в нашей стране – лет десять. В то же время мы можем пользоваться

ресурсами китайского центра для исполнения проектов и заказов в нашем

российском контуре.

Локализация ради локализации отрасли не нужна

- Планирует ли отрасль в ближайшее время выходить с какими-то законодательными инициативами в Минпромторг, в правительство? Или, в целом, у электронной промышленности сегодня есть все для роста с точки зрения законодательства?

- Электронная отрасль, как и любая другая, постоянно взаимодействует со своим отраслевым министерством. Улучшать законодательство можно до бесконечности. Сейчас в топе обсуждаемых тем – маркировка, требования к локализации, механизмы господдержки. Так, в этом году Минпромторг движется к переходу от субсидирования и грантов к кредитованию компаний через ФРП и другие фонды. Мы в отраслевых ассоциациях активно пытаемся структурировать данные инициативы, чтобы изменение формата не задержало выделение финансирования.

- Когда эти механизмы должны заработать?

- Обычно от момента предложения до принятия проходит 2-3 года, но в последнее время эти сроки сильно сократились – в некоторых случаях до года. Поэтому те инициативы, которые были вынесены в конце 2024-го, могут быть приняты уже в конце этого – начале следующего года. О каких конкретных предложениях идет речь, пока говорить нельзя. Но это абсолютно точно те инициативы, которые будут помогать развиваться существующим компаниям и появляться новым производствам.

- По планам Минпромторга, доля российской электроники на территории страны к 2030 году должна вырасти до 70%. Какова она сейчас, и, если судить по нынешним темпам движения к этой цели, удастся ли ее достичь в срок?

- Как бы ни хотелось в это верить, мой прогноз, что нет – 70% мы не достигнем. Это возможно по некоторым отдельным сегментам – например, телекоммуникационного оборудования. Но это будет зависеть от того, что считать отечественным – постановление правительства РФ №719 постоянно трансформируется, поэтому сначала нужно определиться с понятиями и подходами.

Если говорить о продуктах во всей радиоэлектронной отрасли, которые будут состоять на 90% из реально отечественных комплектующих, даже самых мелких, то их доля вряд ли превысит 7-10% к 2030 году. Если мы решим, что изделие может собираться частично из импортных компонентов, но на территории РФ по отечественной технологии и конструкторской документации, разработанной в России, то доля вот таких продуктов может быть более значительной – возможно, даже близкой к заявленным 70%.

Говоря о том, насколько глубока должна быть локализация по тем или иным сегментам отрасли, нужно, прежде всего, считать экономику. Вопрос локализации сам по себе, на мой взгляд, является вторичным. Главная цель наличия в России радиоэлектронной отрасли – это, во-первых, безопасность страны, во-вторых – пополнение бюджета. Те критические элементы, которые делают нас уязвимыми с точки зрения безопасности или неконкурентоспособными на мировом рынке, должны быть отечественными. В остальном же локализация «ради локализации» нам не нужна.

СПРАВКА MASHNEWS

- SNDGlobal – международный холдинг в сфере разработки и производства электроники, созданный в 2019 году в РФ и Китае. Производитель и поставщик собственных источников питания (преобразователей) AC-DCразличной мощности, бесперебойных систем питания на натрии и другого промышленного оборудования. Осуществляет серийное и контрактное производство электронного оборудования. Холдинг является членом Ассоциации консорциума дизайн-центров (АКРП), Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), консорциума «Автокомпоненты и Телематика», Московской торгово-промышленной палаты. Общая выручка холдинга SNDGlobal за 2024 год составила 1,2 млрд рублей.