Гидроразрыв пласта запрещают еще в одной стране. Сможет ли Россия обойтись без ГРП

Колумбия решила запретить использование гидроразрыва пласта (ГРП) – технологию добычи трудноизвлекаемой нефти. До этого ГРП из-за экологических рисков не разрешили применять еще несколько стран. В России с каждым годом добывать нефть становится все труднее – «легкие» запасы истощаются, новые требуют сложных технологий, в том числе ГРП.

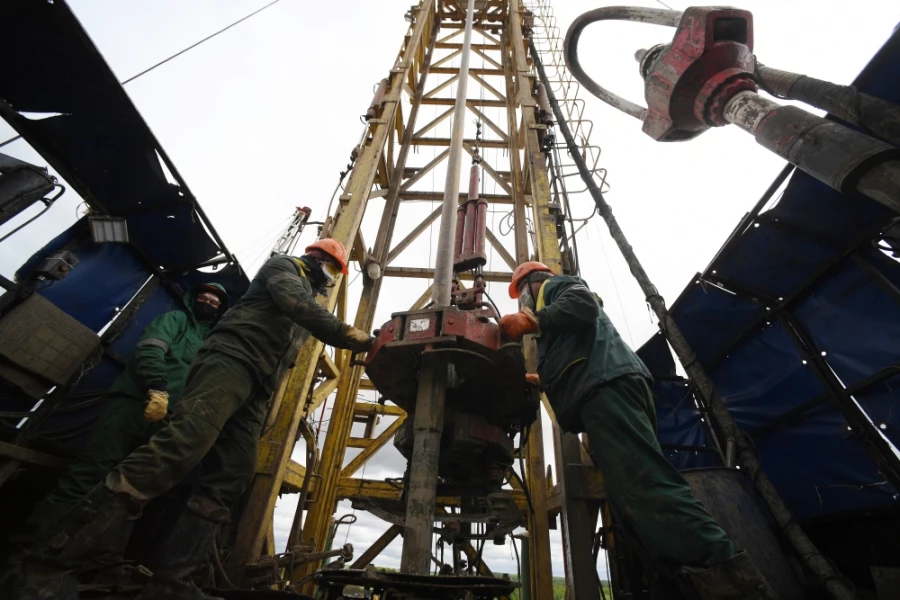

Чтобы получать больше нефти на «неудобных» месторождениях, используют специальные технологии, одна из них - гидроразрыв пласта. Этот метод интенсификации добычи разрешен не во всех странах. В последние десятилетия запрет на ГРП действовал во Франции, Нидерландах, Великобритании, Болгарии, ЮАР, отдельных штатах США. На днях стало известно, что Колумбия намерена полностью отказаться от ГРП при добыче углеводородов – запрет, по словам властей, призван защитить право граждан «на здоровую жизнь и доступ к чистой воде». Может ли отказ от ГРП стать трендом, и как на него отреагирует Россия, разбирался Mashnews.

Российский флот – мощнее импортного

Россия занимает пятое место в мире по запасам нефти, но качество ресурсной базы постоянно ухудшается. Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в общем объеме российской нефтедобычи уже сегодня достигает 2/3, а к 2030 году может превысить 80%. Это значит, что эра «легкой» нефти уходит в прошлое, а для поддержания объемов добычи нужны новые технологии.

Один из главных способов повышения нефтеотдачи – гидроразрыв пласта. Впервые эту операцию успешно провели в США в 1947 году. Через несколько лет ее начали применять в Советском Союзе, однако с открытием в 1960-х гигантских месторождений нефти в Западной Сибири этот метод оказался не востребован. Когда к нему пришлось вернуться, Россия уже отстала от мировых технологических лидеров, нишу заняли иностранные сервисные компании.

После усиления санкций западные производители оборудования для ГРП ушли из России – но осталась необходимость в разработке «трудных» месторождений, таких как Баженовская свита в Западной Сибири. Еще раньше, в 2021 году, «Газпром нефть» и «Московский институт теплотехники» (Корпорация МИТ) совместно с партнерами начали работу по созданию собственного флота ГРП. В начале января правительство России сообщило, что отечественный флот ГРП успешно прошел все испытания и готов к серийному производству. Эксперты отрасли считают появление такой разработки эпохальным событием в импортозамещении технологий ТЭК. Тем более что российский образец, как уверяют, превосходит зарубежные аналоги.

Российское оборудование «отличается передовыми техническими характеристиками» - в том числе, большой мощностью, рассказали Mashnews в пресс-службе ФНПЦ «Титан-Баррикады» (многопрофильное машиностроительное предприятие в составе Корпорации МИТ), на производственной базе которого был создан и испытан отечественный флот ГРП.

«Так, мощность насосных установок составляет 3100 л.с., давление на устье обеспечивается до 100 МПа, расход рабочей смеси – до 16 кубометров с концентрацией пропанта до 2000 кг на кубометр. На основе программного обеспечения, разработанного на «Титан-Баррикады», возможно выполнение разрыва ГРП в автоматическом режиме», - сообщили в научно-производственном центре.

Для понимания: иностранные агрегаты способны создавать давление в 200-400 атмосфер, а отечественная установка – более 1000 атмосфер, пояснил Mashnews профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Петра Великого, доктор экономических наук Алексей Фадеев. При этом параллельно развиваются цифровые решения, такие как симуляция ГРП. Она позволяет моделировать правильное направление трещин при гидроразрыве, добиваясь повышения нефтеотдачи.

«Нефтяной пласт можно сравнить с поролоновой губкой, наполненной нефтью. А поры в этой губке – отверстия в коллекторе. Например, проницаемость коллектора Баженовской свиты – в 10 раз ниже, чем бетонной плиты! ТРИЗы – это практически запечатанная нефть в этих порах. И для того, чтобы нефть оттуда выходила, необходимо создавать трещины правильным образом. Созданное ПО – так называемый «КиберГРП» - позволяет симулировать, прогнозировать и моделировать правильное направление вот этих трещин, чтобы сделать процесс еще более эффективным и повысить коэффициент извлечения нефти (КИН)», - рассказал Алексей Фадеев.

По его словам, сегодня коэффициент извлечения нефти в России, в среднем, составляет 0,3 – это значит, что только 30% запасов извлекается, а 70% остается в скважине. Есть месторождения, где этот коэффициент еще ниже. В то же время зарубежный опыт показывает, что КИН может превышать 0,6. А значит, потенциал для увеличения нефтеотдачи в РФ еще очень высок.

Он напомнил о «сланцевой революции» в США в 2010-х годах, которая позволила стране перевести экономику с угля на газ и стать одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ – как раз за счет применения ГРП. В России объемы использования гидроразрыва пока несопоставимы с американскими.

СПРАВКА MASHNEWS

- Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин путем создания в продуктивном пласте искусственных трещин под высоким давлением. В скважину закачивается специальная жидкость (смесь воды, песка и химических реагентов), которая под давлением разрывает породу. Сеть созданных трещин улучшает гидравлическую проводимость породы пласта, позволяя получить из скважины большее количество нефти.

- Флот ГРП – это мобильный комплекс специализированного оборудования, предназначенный для проведения гидроразрыва пласта непосредственно на месторождении. Он включает в себя насосные установки высокого давления, смесительное оборудование, станции управления и контроля, а также вспомогательную технику.

Шаг второй – локализация и стандарты

По данным Kasatkin Consulting, объем работ с ГРП в РФ в текущем году пока сохраняется на уровне прошлого, по итогам года возможен рост в пределах 5%.

«В связи с негативной рыночной конъюнктурой (курс валюты, стоимость нефти, ключевая ставка) программы освоения корректируются в сторону отказа от запуска новых месторождений и бурения новых скважин, в сторону поддержания добычи на зрелом фонде, но ГРП применяется и там, и там. Стоимость услуг выросла примерно на 20% из‑за удорожания химреагентов и логистики», - сообщил Mashnews партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Он отметил высокую нагрузку на флот ГРП в стране – до 90%, подчеркнув, что нефтесервисные компании работают на пределе возможностей при ограниченном доступе к новым установкам.

Сегодня в России, по информации ФНПЦ «Титан-Баррикады», эксплуатируется около 170 флотов ГРП, из них 5-10% - отечественные агрегаты. До конца года на предприятии планируют начать серийное производство оборудования для ГРП. Чтобы закрыть потребности ресурсодобывающих компаний в отечественном флоте ГРП, необходимо выпускать 10-15 единиц в год, сообщили в научно-производственном центре.

«Перспективы серийного производства флотов ГРП можно оценивать, как положительные с высокой степенью локализации – более 80% компонентов реально производить внутри страны при условии модернизации агрегатов», - рассказали в пресс-службе ФНПЦ. Сейчас предприятие как раз работает над модернизацией такого оборудования.

Однако пока, по словам Дмитрия Касаткина, в стране нет ни одного комплекса ГРП, который хотя бы наполовину состоял из отечественного оборудования. Заменяются базовые компоненты - в основном шасси и отдельные не сложные элементы. «Темпы локализации пока остаются низкими, импортные компоненты — электрооборудование, реагенты, программное обеспечение — все еще закупаются за рубежом», - прокомментировал партнер Kasatkin Consulting.

По мнению Алексея Фадеева, сейчас, когда сделан главный шаг – создан первый российский флот ГРП – важно синхронизировать требования российских нефтегазовых компаний к оборудованию и проведению методики испытаний, установить единые отраслевые стандарты.

«Энергетические компании сегодня не будут покупать флот ГРП и ставить себе на баланс. Они покупают услугу – то есть привлекают стороннюю организацию для выполнения этих работ. Но если у каждого заказчика будут свои требования к оборудованию, его характеристикам, составу флюида для гидроразрыва и так далее, для поставщика это станет проблемой. Вот эти организационные вопросы, связанные с согласованиями, необходимо решить», - пояснил собеседник Mashnews.

ГРП не уйдет, но станет «чище»

Если в том, что именно трудноизвлекаемые запасы станут основой добычи углеводородов в будущем, ни у кого сомнений нет, то безопасность применения ГРП вызывает вопросы.

Экологи считают, что химические реагенты, закачиваемые в скважину, загрязняют воду и почву. В некоторых странах ГРП запрещен из-за риска землетрясений.

По мнению Дмитрия Касаткина, сами по себе операции ГРП при соблюдении технологии и должном контроле не существенно влияют на окружающую среду.

«Основными факторами риска являются дефекты оборудования, ошибки проектирования, нарушение технологий ликвидации продувочных стоков, несоблюдение нормативов. Это увеличивает вероятность негативных инцидентов, особенно при недостаточном контроле», - пояснил эксперт.

В то же время по уровню контроля над безопасностью операций России до крупнейшего игрока, США, пока далеко, считает эксперт.

«Там ГРП регулируется жестко: фиксируется история инцидентов, проводится независимая регулярная экспертиза. В России система мониторинга менее прозрачна, меньше независимой отчетности. Это создает ограничения для мониторинга выбросов и инцидентов», - подчеркнул партнер Kasatkin Consulting.

В ФНПЦ «Титан-Баррикады» напомнили про действующие нормативные акты, которые регламентируют технические и экологические требования к проведению ГРП, обеспечивая безопасность и эффективность работ.

«При выполнении требований разобщения пластов, а также с учетом больших глубин залегания трудноизвлекаемых запасов, экологический аспект в Российской Федерации строго соблюдается», - заявили в пресс-службе научно-производственного центра.

На защиту ГРП встал и Алексей Фадеев, отметивший, что нефтегазовые технологии вообще являются «одними из самых чистых и отработанных в мире» – конечно, при условии соблюдения техники безопасности. Тем более что технологии ГРП развиваются и совершенствуются очень быстро.

«Конечно, любое воздействие человека на окружающую среду имеет определенные последствия. Но сегодня существуют способы минимизировать негативный эффект, компенсирующие мероприятия. Устойчивое развитие – это баланс промышленного, экологического и социального развития. Например, рост нефтедобычи дает экономический эффект региону, и за счет этого эффекта есть возможность дополнительно тратить деньги на снижение выбросов», - добавил профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Петра Великого.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль напомнил, что в США, где пласты залегают неглубоко, риски попадания вредных веществ в воду гораздо выше, чем в РФ.

«Наши месторождения такие, что залегают достаточно глубоко – 500-600, а то и 2000 метров, в отличие от США, где бывает 150-200 метров. То есть можно не беспокоиться на этом этапе, что будет прорыв в какие-то водоносные пласты. Но всегда есть риски, потому что, когда ведется ГРП, мы не можем гарантировать, что не будет никаких разливов, а в составе рабочей жидкости много вредных элементов», - пояснил Mashnews Генадий Шмаль.

По его словам, российские компании сегодня занимаются созданием более «чистых» реагентов, чтобы заменить опасную химию. Но полностью уйти от технологии гидроразрыва вряд ли удастся.

«Я думаю, мы никогда не сможем отказаться от ГРП или чего-то подобного. Потому что все наши будущие запасы – трудноизвлекаемые. ТРИЗы требуют новых технологий. ГРП – не самая лучшая, но одна из таких технологий. У нее действительно есть минусы, поэтому надо заниматься поиском альтернативы. А для этого – поднимать загубленную отраслевую науку, вкладывать в нее деньги», - заявил глава Союза нефтегазопромышленников России.

По его словам, если финансирование научных разработок в стране останется на том же уровне, то новые технологии «не появятся никогда».